Sous surveillance

Toutes ces données devraient être publiques, conformément aux textes légaux en vigueur. Mais les communes, comme la police, préfèrent garder secret le nombre de caméras de surveillance présentes sur leur territoire.

Au bout de plus d’un an d’enquête (et de multiples recours), Le Vif, Le Soir et la Ligue des droits humains ont patiemment pu identifier les milliers de caméras présentes dans l’espace public en Wallonie et à Bruxelles.

A quel point êtes-vous sous surveillance dans votre commune (et ailleurs)?

Méfiez-vous, vous êtes filmé! Rassurez-vous, vous êtes filmé!

Qu’elles effraient ou qu’elles rassurent, les caméras se

multiplient comme des lapins dans les villes et villages du

pays. En collaboration avec la Ligue des droits humains

(LDH), Le Vif et Le Soir ont voulu savoir à quel point. Une enquête

inédite…

…qui a nécessité d’innombrables demandes de renseignements auprès

des communes et des zones de police, afin d’obtenir le nombre et le

type de caméras installées sur le territoire, le nom des

fournisseurs et l’analyse d’incidence sur la vie privée (une

obligation légale). Si toutes ces données sont censées être

publiques, dans de très nombreux cas, les pouvoirs publics ont

refusé la transparence, ou n’ont fini par envoyer ces données que

contraintes et forcées, parfois au terme d’un recours à la Cada

(Commission d’accès aux documents administratifs).

Selon notre enquête, pas moins de

0

caméras quadrillent la Wallonie et Bruxelles.

Nos recherches ont permis de déterminer si des caméras étaient présentes ou non dans 266 communes en Wallonie et à Bruxelles, soit...

84,7% des communes ont répondu (ou fini par répondre)

à nos demandes. Les autres n'ont pas répondu ou ont refusé de le

faire, mais la présence de caméras a pu être confirmée via la zone de

police, l’analyse de documents administratifs et/ou celle des archives

de presse.

Pour 15 communes, malgré nos efforts, aucune information n’a pu être

trouvée.

A Bruxelles, toutes les communes sont équipées, en Wallonie plus de trois sur quatre également. Il peut s’agir de caméras fixes, mobiles (détenues par l’entité ou par la zone de police), factices ou ANPR (reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation).

17,2% des communes wallonnes n’ont pas installé de caméras sur leur territoire.

Pour 5,7% des communes wallonnes, il n’a pas été possible de déterminer si des caméras étaient présentes ou non.

A quel point êtes-vous surveillé dans votre commune?

Cliquez sur la carte pour découvrir les détails, ou tapez le nom de l’entité dans l’outil de recherche.Premier constat: d’année en année, les caméras prolifèrent. Si, dans une étude du Crids (UNamur) publiée en 2016, des chercheuses avaient constaté que 20% des communes wallonnes étaient équipées de caméras, aujourd’hui, la tendance s’est complètement inversée. A peine 17,2%, donc, affirment ne pas avoir de caméras. «Et, dans les communes qui disposaient déjà de caméras de surveillance il y a dix ans, leur nombre a doublé depuis lors», observe Corentin Debailleul, géographe à l’ULB, membre de Technopolice.be et de la LDH, qui a participé à notre enquête.

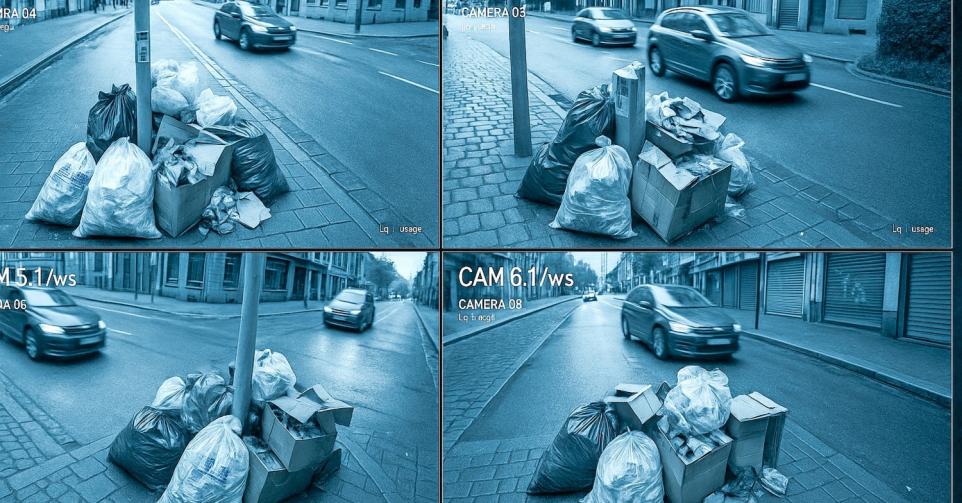

La vidéosurveillance publique a donc explosé et s’est banalisée, y compris aux yeux des citoyens, mais pas de manière uniforme. Ainsi, les communes d’Awans ou de Ham-sur-Heure, par exemple, ont déclaré n’avoir aucune caméra, alors que la densité de population y est respectivement de 340 et 296 habitant/km2. A l’inverse, les communes de Jurbise ou de Beauraing déclarent respectivement 108 et 31 caméras pour des densités bien moindres, de 186 et 53 habitants/km2. «Ces dernières années, un grand nombre de communes ont également déployé, grâce à des aides régionales, des caméras temporaires pour lutter contre les dépôts sauvages d’immondices», note Corentin Debailleul.

Les communes les plus surveillées

| Position | Communes | Caméras/1.000 habitants | Caméras/km² |

|---|

Plus de chômeurs, plus de caméras

Outre le ciblage de la délinquance environnementale et les disparités parfois étonnantes entre communes, on observe, en testant l’ensemble du territoire Wallonie-Bruxelles comme l’a fait le géographe de l’ULB, des corrélations géographiques et socioéconomiques significatives. Ainsi, les plus hautes densités de caméras se retrouvent dans les communes qui abritent une forte population, avec une proportion élevée de personnes d’origine étrangère (hors UE), où le taux de chômage est supérieur à la moyenne, où le bâti est majoritairement composé d’immeubles comportant au moins 20 logements, avec de nombreux commerces également et où l’activité touristique est nourrie. Et aussi, où les inégalités sont plus fortes avec les localités voisines. Exemple: Saint-Josse, Molenbeek, Farciennes, Châtelet…

A l’inverse, les densités de caméras les plus faibles s’observent davantage dans les communes de type rural, de vaste étendue, avec une part importante de maisons quatre façades, où les revenus et l’indice de richesse sont supérieurs à la moyenne et le profil socioéconomique est homogène avec les secteurs voisins, comme Chaumont-Gistoux ou Lasne. Par ailleurs, certaines communes dont les habitants ont des revenus plus hauts que la moyenne, comme Jurbise, Chaudfontaine ou Woluwe-Saint-Lambert, présentent aussi une haute densité de caméras, mais c’est moins fréquent. A l’inverse, il n’y a plus d’espaces communaux avec une forte densité de population sans caméra.

A Jurbise, il y a...

«Ces résultats ne sont pas très surprenants. Il y a une trentaine d’années, on avait déjà observé que l’installation de caméras ciblait surtout les quartiers dits populaires»

Pr Julien Pieret, ULB

«Ces résultats ne sont pas très surprenants, commente Julien Pieret, professeur de droit public à l’ULB, qui a consacré plusieurs recherches à la vidéosurveillance. Il y a une trentaine d’années, on avait déjà observé que l’installation de caméras ciblait surtout les quartiers dits populaires, avec une forte densité de population et une population plus précaire et cosmopolite. Cela traduit une certaine ségrégation spatiale et sociale du territoire. En France, c’est particulièrement flagrant dans les banlieues, bien plus surveillées que les centres-villes. Chez nous, c’est différent. Les caméras peuvent marquer une frontière entre les quartiers d’une même commune, comme à Schaerbeek, par exemple. A la fin des années 1990 d’ailleurs, les premières caméras de surveillance dans cette commune quadrillaient réellement les immeubles de logements sociaux. Les habitants concernés l’avaient clairement ressenti comme quelque chose de stigmatisant.»

Souriez, vous êtes filmé!

On appelle cela la surveillance du social. Un concept qui va de pair avec celui de la pénalisation du social mis en avant, depuis belle lurette par les criminologues, sur la base des caractéristiques socioéconomiques dominantes des suspects ou prévenus qui se retrouvent dans les bureaux de police et les tribunaux correctionnels. Evidemment, on peut imaginer que les quartiers à densité de population plus élevée, avec de nombreux commerces et une activité touristique fort développée sont plus sujets à des faits de délinquance. «Mais à force de cibler un quartier avec des caméras, on risque d’y recenser davantage de délits qui ne seraient pas observés sans ce maillage sécuritaire, souligne le professeur Pieret. Dans les quartiers plus ruraux avec des maisons quatre façades, il y a aussi des phénomènes délinquants, que ce soit des cambriolages, des excès de vitesse, voire des agressions sexuelles dans des lieux moins exposés à la surveillance, qui justifieraient une plus grande vidéosurveillance.»

Cela montre que le choix des autorités publiques –politiques ou policiers– ne répond pas seulement, et même parfois loin de là, à un objectif purement sécuritaire. «Les autorités investissent dans les caméras pour le retour politique que cela engendre ou pour l’image que cela donne, analyse Stephanie Garaglia, doctorante en criminologie à la VUB. Il y a beaucoup de pression et de compétition entre les zones de police et les communes. En Flandre, toutes veulent faire aussi bien qu’à Anvers qui a décidé d’investir très tôt dans les technologies de surveillance. Aucune ne veut rester à la traîne. Mais cela n’a rien à voir avec l’efficacité des caméras.» «Les motivations ont évolué de la criminalité grave vers de plus petits délits et ensuite vers les incivilités et les nuisances, avec des objectifs finalement peu clairs, contrairement à ce qui est prescrit en matière de vie privée», note Corentin Debailleul. Julien Pieret, lui, critique l’inexistence, en Belgique, d’évaluation indépendante et, sur le long terme, de l’efficacité des caméras.

TexteThierry DenoëlDossier réalisé parLe Vif

(Thierry Denoël, Christophe Leroy, Laurence Van Ruymbeke, Mélanie Geelkens)

Le Soir

(Candice Bussoli, Arthur Sente, Joël Matriche, Xavier Counasse)

La Ligue des droits humains

TechnopoliceMise en pageThomas BernardPublicationNovembre 2025

Pour aller plus loin et découvrir les autres volets de cette enquête menée par Le Vif, Le Soir et la Ligue des droits humains

Pourquoi les communes décident-elles d’installer des caméras, malgré une efficacité contestable?

Pourquoi les communes décident-elles d’installer des caméras, malgré une efficacité contestable? Comment les caméras ont modifié le travail de la police: «Il ne faut pas surestimer le nombre d’images véritablement regardées»

Comment les caméras ont modifié le travail de la police: «Il ne faut pas surestimer le nombre d’images véritablement regardées» Le discret business des caméras de surveillance, entre démarchages et accointances politiques

Le discret business des caméras de surveillance, entre démarchages et accointances politiques Drones: la police bruxelloise a effectué 144 vols jugés illégaux

Drones: la police bruxelloise a effectué 144 vols jugés illégaux  Pourquoi Jurbise est la capitale wallonne des caméras: «S’il se passe un vol ici, les gens pensent que c’est Chicago»

Pourquoi Jurbise est la capitale wallonne des caméras: «S’il se passe un vol ici, les gens pensent que c’est Chicago» «J’y pense et puis j’oublie»: pourquoi on tolère de plus en plus les caméras de surveillance

«J’y pense et puis j’oublie»: pourquoi on tolère de plus en plus les caméras de surveillance La hausse vertigineuse des caméras dans les transports publics: voici à quoi elles servent vraiment

La hausse vertigineuse des caméras dans les transports publics: voici à quoi elles servent vraiment MR ou PS, qui installe le plus de caméras de surveillance? «Si vous voulez faire des voix, vous devez dire: "Je vais en mettre plein"»

MR ou PS, qui installe le plus de caméras de surveillance? «Si vous voulez faire des voix, vous devez dire: "Je vais en mettre plein"»